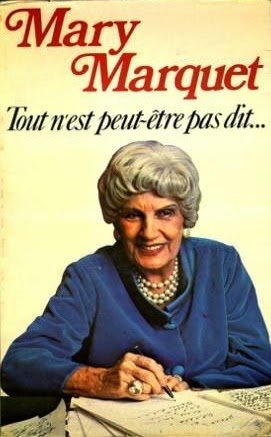

Je cite ici un second extrait du recueil de souvenirs de Mary Marquet, Tout n’est peut-être pas dit... Nous sommes en 1975, l’actrice a quatre-vingts ans et sa glorieuse carrière théâtrale est déjà loin ; elle continue toutefois à donner des récitals poétiques dans de petits théâtres ou des cabarets, et on la retrouve parfois au cinéma dans de petits rôles où son abattage et son autorité volontiers cabotine font merveille (La Vie de château, La Grande Vadrouille). C’est cette année-là que Fellini la contacte pour jouer dans son nouveau film, une adaptation (très) personnelle de la vie de Giacomo Casanova. Elle est pressentie pour jouer le rôle de Zanetta, la mère de Casanova, dans une scène unique où le séducteur vieillissant et désenchanté retrouve à l’issue d’une représentation à l’opéra de Dresde sa mère qui, devenue impotente, attend que l’on vienne la chercher dans sa loge, alors que la salle s’est déjà entièrement vidée. C’est une scène brève et mélancolique, comme l’on pourra s’en rendre compte en regardant l’extrait vidéo placé ci-dessous.

Il est amusant de comparer la réalité du tournage et la version qu’en donne Mary Marquet, persuadée d’être devenue la nouvelle muse du grand cinéaste. En fait, beaucoup plus que ses talents dramatiques et son passé de tragédienne, ce qui intéresse ici Fellini, c’est surtout le visage de l’actrice, que le maquillage et le costume transforment en caricature. Il l’utilise comme une image à la fois sinistre et pathétique, conforme à celle qu'il a au préalable imaginée et dessinée, alors que Mary Marquet a l’impression de revivre devant sa caméra ses fastes de tragédienne et son interprétation d’Athalie !

Gérald Nanty, l’un des rois des nuits parisiennes dans les années soixante et soixante-dix, qui a souvent vu l’actrice dans cette période de sa vie, raconte l’envers de cette aventure dans l’ouvrage qu’Elisabeth Quin lui a consacré (Gérald Nanty, Bel de nuit, Grasset, 2007) ; on s'apercevra en le lisant que l'actrice a beaucoup "enjolivé" cet épisode dans son recueil de souvenirs : « Fellini l’avait croisée et avait aimé la démesure du personnage. Il venait de réaliser Amarcord, une revisitation de son enfance à Rimini et préparait un grand film en costumes au casting international. L’on fit savoir à Mary Marquet que Fellini la pressentait pour un rôle, et qu’il la rencontrerait à Paris, chez elle. Dans l’antre de la dragonne, pour combler une curiosité de collectionneur de prototypes féminins... Un peu humiliée de vivre dans un trois pièces [en fait un deux-pièces, au 10, rue du Square-Carpeaux], Mary demanda à son chevalier servant Georges Debot de lui trouver un "gamin qui crève la faim aux Beaux-Arts" pour peindre des portes en trompe l’œil sur ses murs. Elle voulait taper à une porte, et dire à d’imaginaires domestiques : "Surtout, qu’on ne me dérange pas, je suis avec le maître Fellini !" Marquet s’est fait peindre six portes en trompe l’œil. Fellini n’est pas venu ; néanmoins, elle a décroché un rôle dans son Casanova : celui de la mère de Giacomo, que jouait Donald Sutherland. La scène est courte, mais forte, funèbre. (...) Après le tournage, lorsqu’elle venait chercher ses lentilles au Colony, elle disait à qui voulait l’entendre : "Fellini est un Marquetiste convaincu !" »

La rencontre parisienne entre Fellini et Mary Marquet n’a donc pas eu lieu, ce qui n’empêche pas l’actrice de la décrire longuement dans son livre en la qualifiant de "miraculeuse". De même, elle évoque avec ravissement les nombreuses marques de respect et d’admiration que le maître italien lui a prodiguées, en oubliant de préciser qu’il n’a même pas jugé bon de la faire figurer au générique de son film, où son nom a été oublié... Peu importe ; pour paraphraser la formule sur laquelle se clôt le film de John Ford L’Homme qui tua Liberty Valance, au Far-West comme dans les mémoires d’actrices, quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende :

Le

second acte de cette rencontre miraculeuse, c’est mon arrivée au studio de Rome. On me donna mon rôle en anglais. (Je ne comprends pas l’anglais, mais je

le parle « petit nègre ».) Si je joue le rôle en français, la

traduction est aisée pour moi. Comme je demandais mon texte en français,

j’entendis, stupéfaite :

— Mais vous ne tournez qu’en anglais, Madame.

Avouez qu’une chose pareille n’arrive qu’à moi !

M. Fellini préfère, à dix

Anglaises ou Américaines, une actrice française pour jouer dans leur langue.

(Il paraît que j’ai un bon accent, heureusement.)

Devant tourner deux jours

après, je comptais ne plus dormir, hantée par ma nouvelle nationalité...

Je

n’avais pas encore fait la connaissance de Danilo Donati, ce

« double » de Fellini.

En une nuit, un costume, beaucoup plus beau

que tous mes costumes de Madame Quinze, était fait d’après mes mesures.

Il est

immense, impérial, léger comme une poussière d’or. Des volants et des volants

de dentelle blonde sur un fond de lamé donnent une surprenante légèreté à mon

gigantisme. La haute perruque blanche est ornée, sur le front, d’un diadème où

les saphirs, les ors et les diamants rivalisent d’éclat.

Dans l’avant-scène

figurant l’opéra de Dresde, je pense occuper les huit chaises.

Je passe de

l’essayage au plateau, où Fellini règne en maître.

Le décor est saisissant, les

costumes de toute beauté. L’atmosphère trouble, impressionnante, Casanova mène

la ronde infernale.

Et voilà le grand chef de cet orchestre diabolique. Il

garde son merveilleux sourire et ce regard malicieux où la bonté rayonne. Il

n’exige rien et tous se soumettent.

J’ai hâte d’être devant la caméra pour lui

seul. Ce sera pour mardi prochain, parce qu’il y a des grèves... Fellini dînera

avec moi demain.

J’avoue ne pas regretter que Marcel Carné n’ait pas cru bon de

me faire inviter à l’Élysée quand il y fut reçu. D’abord, parce que dans mon

beau passé, j’y fus conviée trois fois, mais surtout parce que mes rapports

avec Fellini sont d’une autre saveur...

À six heures trente du matin, la voiture vient me prendre pour m’emmener au studio. N’ayant pu dormir, même une heure (le trac) j’arrive dans l’état d’une noctambule avinée. Je titube de fatigue nerveuse. Les studios n’ont pas d’ascenseur et je monte, combien péniblement, les nombreuses marches. Heureusement, je retrouve tous mes amis de la semaine dernière. J’offre au maquilleur un visage aux yeux clos, car le sommeil commence à me gagner. Sous les doigts agiles de celui qui se révèle un maître, je m’intéresse à ce faciès nouveau qu’il sculpte avec un art consommé.

— Puis-je mettre du noir à l’intérieur de l’œil ?

— Oui, oui...

Je le

mets, mais léger, certaine qu’il va m’arrêter dans cette collaboration, peu

goûtée des maquilleurs français. Miracle, il me dit :

— Encore.

J’ai un

goût prononcé pour les yeux très « faits ». Ce que j’ignorais, c’est

que, là encore, Fellini avait tout orchestré à l’avance.

À neuf heures, je suis

prête, et l’admiration suscitée par l’ensemble de ma personne est unanime.

Arrivée sur le plateau, Fellini me dévisage et son regard est plus impressionnant

que ceux de trois caméras.

— Grazie.

Mais à peine cet hommage m’est rendu,

qu’il fait signe au maquilleur de venir près de lui. Installée à nouveau devant

une table dressée avec la rapidité de l’éclair, j’assiste à un dialogue entre

l’autorité corrective d’un peintre et son élève. À chaque mot, à chaque signe,

les doigts dociles transforment un trait, en ajoutent ou en effacent un autre.

Je présume que Renoir retouchait ainsi la femme assise dans La Loge. Cette toile pour laquelle il avait une préférence...

Arrivé au

dessin de ma bouche, je devine qu’il la critique avec force. Or jamais, dans

toute ma carrière cinématographique, on ne m’avait dessiné des lèvres plus

belles, sensuelles, pulpeuses, elles me paraissaient exceptionnellement réussies.

Un coup d’éponge et la moitié de la lèvre supérieure disparaît. Un coup de

crayon, et me voilà dotée d’une demi-lièvre supérieure mince, tandis que

l’autre moitié garde sa belle forme.

— Perfetto...

— Perfetto...

Devant la joie de Fellini,

je pousse un cri :

— Ah non ! Fellini, je refuse...

— Mais Maria,

pourquoi ?

— Parce qu’on va croire à Paris que j’ai eu une attaque.

Tout

le monde éclate de rire.

— Et l’Art, Maria, qu’est-ce que vous en faites ?

Votre personnage doit faire peur, tout en restant très beau. Cette demi-lèvre

fine donne à votre visage une cruauté, un mépris, c’est le rêve. Et puis, après

tout, cette dame est impotente, pourquoi n’aurait-elle pas eu aussi une

paralysie faciale ? J’ai autant besoin de votre art de comédienne Maria,

que de votre beauté.

Je m’incline devant cette autorité faite aussi de logique.

Prête à neuf heures, j’ai, comme en France, « tourné » à quinze

heures. Fellini vient s’excuser.

— Votre loge n’est pas sèche.

— Comment, pas

sèche ! J’y étais tout à l’heure.

— Non, celle de l’Opéra de Dresde.

Enfin, je monte dans mon perchoir vers midi.

Trois étages ; sur

praticable, un escalier tournant en colimaçon, on tient ma robe gigantesque, je

m’agrippe à la rampe. Ouf. J’y suis. Et me voilà assise, faisant corps avec la

façade des loges, imitant la pierre. Mon visage semble, paraît-il, sculpté sur

lui.

Ma robe est aussi vaporeuse que le reste est figé.

Mes bijoux étincellent.

Fellini fait braquer sur moi toutes les lumières, et je sens sa joie, malgré

l’espace immense qui nous sépare.

J’aborde la scène si importante avec

confiance, physiquement, mais le cœur battant.

Et pendant cinq heures, j’ai

joué tout mon rôle dans le texte anglais et français en alternance. Là, Fellini

m’a éblouie. J’avais établi le rôle dans l’esprit de la Folle de Chaillot,

cocasse, comique, mais j’ai pu ajouter une trouvaille de Fellini. Ma première

apparition, il l’avait conçue terrible, telle que Casanova, mon fils, l’avait

ressentie. Cela sert l’art dramatique, de passer par les classiques. Avoir

interprété Athalie m’a beaucoup aidée.

Toutefois, ignorant la suite du

tournage, j’étais très inquiète. Tout mon travail préparatoire me sembla vain.

C’est alors que j’entendis Fellini me crier :

— Maria, souriez, encore,

encore. Riez. (Quel beau rire !) Maintenant du mépris, un mépris cinglant,

comme un coup de cravache.

Et toutes ces indications étaient ponctuées

de :

— En français, en anglais (deux fois).

J’étais comme un bouchon sur

l’eau.

— Mon Dieu ! Qu’est-ce qui m’arrive ? Ça doit être mauvais !

Et je vois surgir en haut d’une échelle Fellini qui me dit gravement, mais avec

cette flamme qui ne cesse d’animer son regard :

— Maria, je suis très,

très content.

Je crois avoir, à cette minute, été récompensée des efforts

incessants consacrés à soixante-sept années de carrière. Mon bâton de maréchal,

je le dois à Fellini.

Et la preuve en est : comme je montrais au serveur

de l’hôtel qui entrait dans ma chambre, des photos prises en studio :

—

Ces portraits sont signés Fellini !

Et comme je lui disais :

— Pour

les Italiens, Fellini, c’est le Pape ?

Il me répondit, l’œil brillant

d’enthousiasme :

— Plus, beaucoup plus que le Pape !

Qui dit

mieux ?