Dans Noi tre (Nous trois), Mario Fortunato, dont c'est peut-être le plus beau livre, raconte l'amitié qui l'a lié aux écrivains Pier Vittorio Tondelli et Filippo Betto, tous les deux disparus aujourd'hui. Pour les trois amis, c'est "le temps dissolu de la jeunesse", l'âge de la fête, des enthousiasmes littéraires (ils admirent Auden, Isherwood et Spender, et leur trio subit bien sûr l'influence de ces grands aînés), des élans irrépressibles et des fâcheries jamais définitives, du sexe insouciant juste avant l'apparition de l'acronyme meurtrier que Fortunato ne nomme qu'une seule fois mais qui va évidemment marquer ces trois destins.

On retrouve dans le livre l'Italie des années quatre-vingt, où l'on n'avait pas encore la conscience de danser au-dessus d'un volcan, l'aspect bouillonnant et excitant de ce que l'auteur appelle une "ère du jazz au format de poche". Je traduis ici un extrait de ce très beau livre (pages 67 à 69), dans lequel Fortunato explique son projet littéraire : écrire le roman vrai d'une amitié, loin de toute précision biographique, faire revivre en quelques pages ("à la fois ode et épitaphe") un moment à jamais disparu, et comme il est dit dans les dernières lignes du texte "passer encore un peu de temps en compagnie de nous trois".

Tout bien réfléchi, le mieux, c’est toujours ce que nous ne disons pas, ce qui dans la vie passe en silence. C’est peut-être pour cela que la jeunesse nous apparaît a posteriori comme ce qu’il y a de meilleur dans chaque existence — parce que lorsqu’on est jeune on se tait beaucoup, par manque d’assurance ou défiance envers le monde, et le silence semble devoir envelopper la réalité tout entière.

Il y a tant de choses que j’ignore de Pier et de Filippo, parce que tous les trois nous pouvions rester indéfiniment silencieux, que ce soit par timidité, entêtement, mauvais caractère ou lâcheté. Il y avait des sujets que nous n’abordions pas entre nous, des aspects de nos existences que nous réservions à d’autres. Je ne crois pas qu’il y avait à cela une motivation précise, sinon celle, inévitable, de devoir jouer des rôles divers en diverses occasions. Comme l’on dit : l’observateur modifie toujours l’observé. Ainsi, quand j’entends parler de l’un ou de l’autre leurs amis qui n’étaient pas également les miens, il me semble voir émerger de leurs souvenirs des individus presque inconnus, dont j’ai du mal à identifier clairement les traits. Est-ce qu’il en a été de même pour eux ? Ai-je été moi aussi une figure familière et en même temps énigmatique ?

Ce doit être pour cela qu'en m'apprêtant à raconter notre histoire, j’ai totalement abandonné l’idée de faire appel à d’autres points de vue, ou de solliciter des souvenirs qui ne nous concernaient pas directement tous les trois. Pas de recherches, de lettres, de conversations téléphoniques. Je n’ai même pas consulté mes archives personnelles. Je n’ai pas ici l’ambition de raconter la vraie vie de Pier et de Filippo, et encore moins la mienne — qui demeure d’ailleurs pour celui qui écrit la plus mystérieuse. Tout au plus, j’aimerais siffloter de la façon la plus juste la chansonnette de nos jours enfuis — les années quatre-vingt du vingtième siècle, notre petite et familière « ère du jazz », si petite qu’elle pouvait tenir dans la poche, quand la jeunesse semblait une fête destinée à ne jamais finir et le sexe, juste avant que la peur s’empare de tous, était encore une découverte et un divertissement, sans aucune finalité matrimoniale.

Au contraire, maintenant que le vingt et unième siècle a déployé largement ses ailes d’hystérie, de migrations, de terrorisme islamique et de dette souveraine, il m’est impossible de ne pas détonner, et je crains d’ailleurs que ceux qui ont aujourd’hui l’âge et l’apparence que nous avions alors soient partagés entre un obscur désir sadomasochiste de domination ou de soumission et le rêve idéal de la petite famille parfaite, reconnue et fêtée, dans une profusion de peluches et de bons sentiments, une mièvre copie d’un modèle qui tout bien considéré a toujours été dérisoire. De ce point de vue, nous trois pourrions vraiment représenter un passé bien plus lointain que ce que l’on pourrait croire, si éloigné qu’il en est devenu presque invisible. Parce que si aujourd’hui la normalité est devenue désirable, pour notre part nous étions différents, et irréguliers, et très fiers de l’être.

Voilà pourquoi ces pages, au moins dans les intentions, sont une ode et une épitaphe, hésitant entre la joie et la mélancolie, semblables à ces rêves qui, en raison de leur aspect indéchiffrable, peuvent de façon surprenante provoquer les pleurs ou le rire. Parce qu’elles évoquent une époque heureuse à jamais disparue et, sous des formes diverses, payée au prix fort par les trois protagonistes. Parce que d’eux d’entre eux s’en sont allés prématurément, comme pour marquer de façon incontestable la fin de cette saison. Et enfin parce que, dans ce printemps si bref, on s’est tellement amusés qu’une vie entière ne suffisait pas.

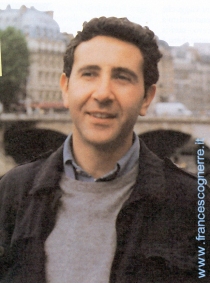

Images : en haut, Fulvia Farassino

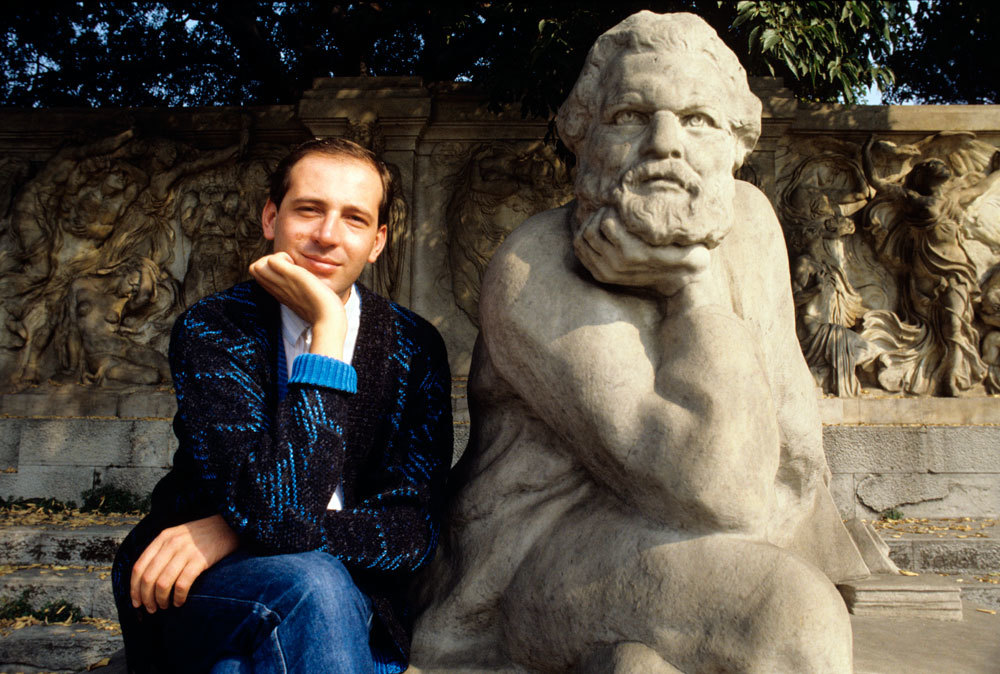

en bas, Alberto Roveri