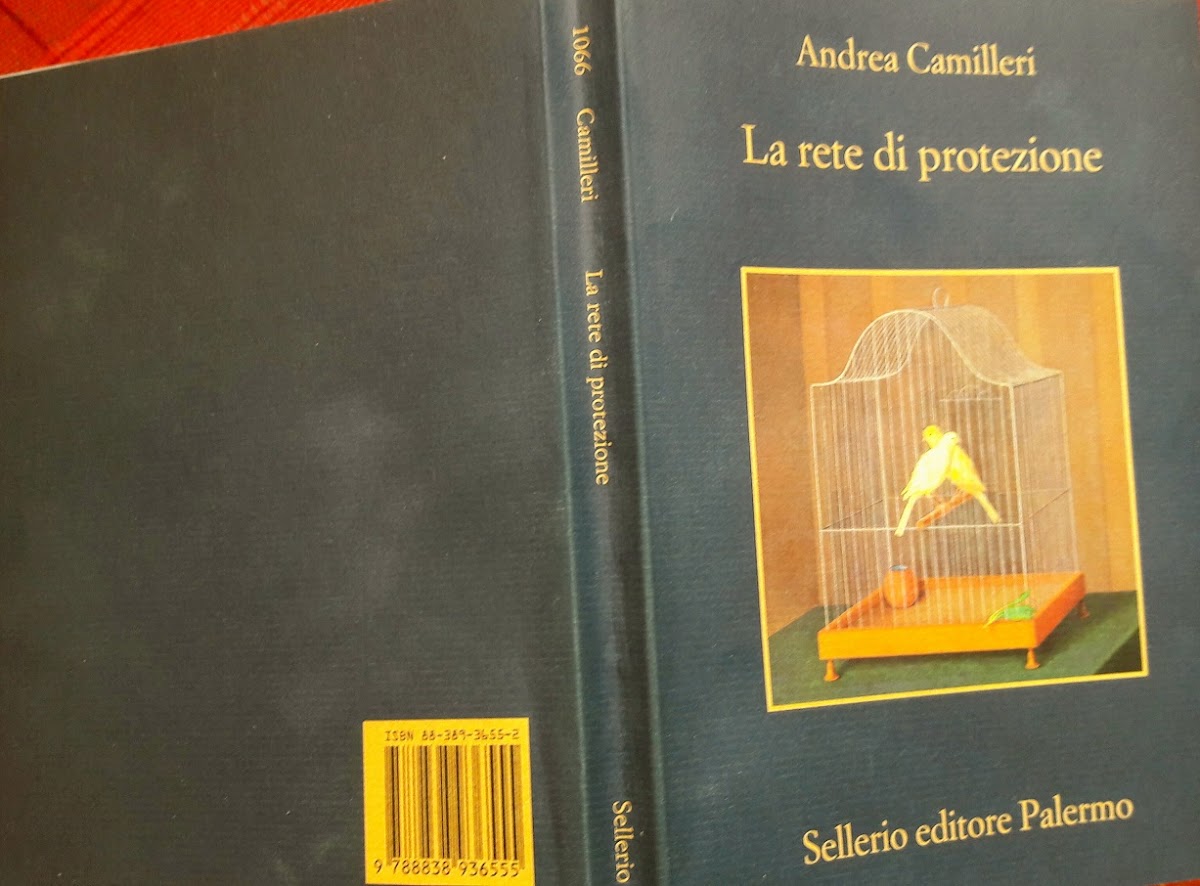

Dans La rete di protezione, le dernier roman de la série du Commissaire Montalbano paru en Italie cet été, il n’y a pas de meurtre sur lequel enquêter. L’atmosphère est plutôt à l’introspection, à la mélancolie : Montalbano se retrouve dans une Vigata que le tournage d’une série pour la télévision suédoise a transformée en décor suranné (tout est fait pour recréer l’ambiance des années cinquante) ; le commissaire en perd ses repères habituels et il s’aperçoit que son âge l’éloigne sans doute définitivement des mœurs de son époque, et tout particulièrement de celles des plus jeunes, qui lui semblent des créatures mystérieuses venues d’une autre planète.

Plus de convivialité et d’échanges authentiques dans ce monde où chacun semble enfermé dans sa bulle, aux prises avec sa propre solitude. La convivialité, si importante pour Camilleri et pour son héros qui lui ressemble beaucoup, ne semble plus une priorité dans une société dominée par l’individualisme ; l’ère de la communication globale a accouché d’un monde où chaque individu est connecté, présent virtuellement, mais toujours plus absent dans la vie réelle.

On cherche à tout prix à se protéger, comme l’indique la polysémie du titre en italien : La rete di protezione (littéralement Le filet de protection), c’est aussi la protection qu’offre le Net (la Rete en italien), le Réseau des échanges mondialisés, à la fois ouvert au maximum et formant un cocon pour chaque individu, une protection à la fois rassurante et illusoire, puisqu’elle peut aussi être la source de nouveaux dangers.

Cet aspect introspectif du récit n’empêche pas le développement de plusieurs intrigues, et Camilleri est toujours un formidable narrateur, qui sait comment tenir son lecteur en haleine jusqu’au dénouement du récit. La rete di protezione est aussi le premier roman qui n’a pas été écrit directement par Camilleri, désormais presque totalement aveugle, mais dicté à Valentina, sa précieuse secrétaire ; on ne s’en rend pas du tout compte à la lecture, et la langue unique du Maestro, cet italien sicilianisé (à moins que ce ne soit l’inverse !), est toujours aussi savoureuse et inventive.

Je cite ici un extrait qui ne rend pas compte de la tonalité générale de l’ouvrage, mais qui donne une idée de ces moments de doute et de découragement du commissaire face à un monde dont les codes et les finalités lui échappent de plus en plus :

[Montalbano] avait à peine dépassé en voiture le Café Castiglione quand il freina brusquement. Il s’était aperçu qu’il y avait un groupe de jeunes devant le café, certains assis, d’autres debout. Sans sortir de la voiture, il se mit à les observer. Il y passa un petit moment avant de redémarrer et de prendre la direction du commissariat. Il se gara, mais au lieu de rejoindre son bureau, il refit tranquillement la route à pied en direction du café Castiglione.

Il s’arrêta un peu avant, alluma une cigarette et se remit à observer.

A la différence des gamins qu’il avait vus à la pizzeria, ceux-ci, qui avaient le même âge, étaient regroupés ou éloignés les uns des autres, mais tous semblaient isolés, chacun étant concentré sur ses occupations personnelles. Et ils étaient si obnubilés par ce qu’ils étaient en train de faire qu’ils ne jetaient même pas un regard sur leurs voisins.

Mais que faisaient-ils ?

Montalbano s’aperçut qu’ils adoptaient tous une position identique : le menton appuyé sur la poitrine, les coudes repliés autour de la taille, tenant serré dans les deux mains quelque chose qu’ils effleuraient avec leurs pouces, la seule partie de leur corps qui était en mouvement.

Il s’approcha encore.

Il s’approcha encore.

Il monta sur le trottoir.

Il se retrouva au milieu du groupe.

Il régnait un silence irréel. Il avait l’impression de se retrouver dans un aquarium.

Alors il essaya de les dévisager en espérant pouvoir croiser leur regard. Ils avaient tous les yeux dans le vague et en même temps, leur pupille semblait à l’affût.

Aucun d’eux ne daigna lever la tête, comme cela paraîtrait naturel à quelqu’un qui se sent épié.

Au contraire, on avait l’impression que cette présence étrangère les poussait à s’enfermer davantage encore dans leur bulle isolante.

Si les gamins de la pizzeria s’étaient exprimés dans une langue que Montalbano n’avait pas comprise, il se sentait encore plus exclu au milieu de ceux-ci qui n’ouvraient pas la bouche.

Il éprouva un sentiment de découragement.

Il se demandait s’il arriverait jamais à comprendre la moindre de leurs pensées ou de leurs comportements.

Il s’éloigna avec une question dans la tête. Comment était-il possible que l’ère de la communication globale, celle où toutes les frontières culturelles, linguistiques, géographiques et économiques avaient disparu de la face de la Terre, que cet espace immense libéré ait provoqué des multitudes de solitudes, une infinité de solitudes communiquant entre elles, certes, mais toujours dans une absolue solitude.

Images : tout en bas, avant la couverture du livre : Site Flickr

La santé de Camilleri l'oblige maintenant à limiter ses déplacements, mais il a tenu à répondre à l'invitation de l'Institut italien de Paris en juin dernier et l'on peut voir en suivant ce lien la passionnante discussion qu'il a eue à cette occasion avec les lecteurs (il y a une traduction française).

Quel saisissant portrait de notre époque "branchée" où les solitudes se croisent avides de présences-absences virtuelles ! Je vais écouter la conférence demain. Merci de l'avoir mise en ligne et merci pour la traduction.

RépondreSupprimerJe viens d'écouter la discussion : passionnante et joliment traduite de pensée en pensée. Quelle vigueur d'esprit il a et quelle pertinence, son regard sur l'Histoire "Les hommes ne changent pas. Ils ne tuent plus avec des massues, ils tuent toujours mais avec d'autres moyens...."

Supprimer