"Colui che voi cercate non è qui..."

Le titre de l’avant-dernier film de Valerio Zurlini (qui n’en a tourné que neuf), La prima notte di quiete, fait référence à une phrase de Goethe, reprise par le protagoniste du film qui en a fait le titre d’un recueil de poèmes inspirés par le suicide d’une jeune fille aimée : «La mort est la première nuit tranquille, puisque finalement on peut dormir sans rêver.» Comme Zurlini le dit lui-même dans l’entretien avec Jean Gili que je reprends ici, c’est aussi l’un des plus autobiographiques ; le personnage central du film, le professeur Daniele Dominici, lui ressemble beaucoup, dans son aspect nihiliste et autodestructeur, nourri des références familières à Zurlini : les héros russes, et en particulier dostoïevskiens, et les personnages de Conrad, Lord Jim ou le colonel Kurtz d’Au cœur des ténèbres. Détail significatif, le manteau beige que porte Daniele dans le film était en fait celui de Zurlini...

La prima notte di quiete a eu un grand succès à sa sortie (c’est même le film de Zurlini qui a réuni le plus de spectateurs dans les salles), mais il a été par la suite un peu oublié. On vient de publier en Italie un DVD qui en propose une très belle version restaurée ; dans les suppléments – plutôt succincts – qui accompagnent le film, le critique de cinéma Tullio Kezich, qui fut aussi un grand ami de Zurlini, rappelle la difficile gestation du film et la tension qui régnait sur le tournage, du fait des rapports orageux entre Zurlini et son interprète, Alain Delon. Les deux hommes avaient fini par ne plus s’adresser la parole, et ils communiquaient uniquement par le biais de leurs assistants respectifs. A la fin du tournage, Delon – magnifique dans le film, il faut tout de même le préciser – partira sans saluer Zurlini. Plus grave, comme l’acteur était également co-producteur, il se livrera à un véritable massacre sur le film en l’amputant d’une demi-heure au moment de sa sortie française, changeant également au passage le titre original, devenu fort banalement Le Professeur. Cela vaudra à Delon ce télégramme de Zurlini, faisant allusion aux débuts professionnels de l'acteur comme garçon-boucher : «Da un macellaio, non c'era da aspettarsi altro !» («De la part d’un boucher, on ne pouvait pas s’attendre à autre chose!»). A ce sujet, il est amusant de comparer les souvenirs de Tullio Kezich et ceux de Delon, qui n’hésitera pas, avec son aplomb habituel, à déclarer ceci dans un entretien aux Cahiers du cinéma, en avril 1996 :

«J’adore Le Professeur ! C’est un accident d’ailleurs. Mastroianni devait le faire mais n’était plus libre. J’étais à Rome en train de tourner L’Assassinat de Trotski avec Losey. Zurlini est arrivé, je le connaissais, c’était un ami de Luchino. Il m’a demandé de lire son scénario, La prima notte di quiete, en me disant très honnêtement qu’il l’avait déjà fait lire à Mastroianni. C’est rare qu’un metteur en scène vous dise qu’il a déjà fait lire son script à un autre acteur. J’ai lu le scénario et j’ai téléphoné tout de suite : «Je le fais !». Je l’ai coproduit, je crois, mais je ne me souviens plus si c’était une production cent pour cent française... C’est un de mes films préférés, il m’a bouleversé. Ceux qui aiment le cinéma l’aiment aussi. J’adorais Zurlini, qui est mort trop tôt, alcoolique, tourmenté, déchiré... Je trouvais ça très injuste. C’est un excellent cinéaste, très impressionné par Visconti. J’adorais Le Professeur, et pourtant la version française était édulcorée. C’est une espèce de portrait de la société italienne, du côté de Rimini, difficile à recevoir en France : il a fallu changer le titre – La Première nuit de tranquillité ne voulait pas dire grand-chose – on a dû couper le film. Il faut voir la version d’origine, plus longue, celle qu’on va essayer de montrer à la Cinémathèque. C’est comme Le Guépard, la version d’origine dure trois heures. A l’époque, pour des considérations d’ordre commercial, on coupait selon les pays.»

Extraits d'un entretien entre Jean Gili et Valerio Zurlini, réalisé à Rome en juin 1977. Il a été publié dans l'ouvrage de Jean Gili Le cinéma italien, paru en 1978 dans la collection 10 / 18 :

Extraits d'un entretien entre Jean Gili et Valerio Zurlini, réalisé à Rome en juin 1977. Il a été publié dans l'ouvrage de Jean Gili Le cinéma italien, paru en 1978 dans la collection 10 / 18 :

Jean Gili : La prima notte di quiete est, je crois, la dernière partie d’un projet plus ambitieux qui devait suivre le destin d’une famille italienne sur plusieurs générations.

Valerio Zurlini : Dans ma vie, il y a un épisode très curieux qui est mon contact avec l’Afrique. En 1949, je suis allé pour la première fois en Afrique orientale ; j’ai eu une très forte sensation en voyant cette société coloniale qui ne se rendait pas compte que ces privilèges d’une vie coloniale à l’anglaise étaient en train de finir : cette société était destinée à être effacée en l’espace de quelques années. De fait, lorsque je suis retourné une seconde fois en Afrique, en 1959, ce monde avait déjà disparu. Je retournais là-bas avec l’idée de préparer un film sur un épisode extraordinaire qui est le siège de Macalé et la bataille d’Adoua en 1896, sans doute la plus grande bataille coloniale de tous les temps. Je crois qu’il y avait là la matière d’un film extraordinaire, mais ce sont des films que peuvent se permettre des Etats : l’U.R.S.S. peut produire Guerre et Paix, mais un producteur italien ne peut pas mettre sur pied Il paradiso all’ombra delle spade : c’était le titre de ce film – car il faudrait trop d’argent. Il me vint alors à l’esprit l’idée de raconter l’histoire d’une grande famille italienne qui va chercher son destin en Afrique : le premier épisode se serait situé en 1896 avec un protagoniste qui participait à la campagne militaire d’Adoua, qui se fixait en Afrique et qui y fondait un petit empire personnel ; le second épisode, qui se passait en 1935-1936 au moment de l’occupation italienne de l'Éthiopie et de la naissance des premiers ferments de révolte des Éthiopiens, avait pour protagoniste un personnage qui pouvait être théoriquement le père de Daniele Dominici de La prima notte di quiete ; le troisième épisode était le long voyage que le dernier héritier de la famille faisait en Érythrée pour recueillir l’héritage d’un oncle décédé, ultime représentant de la puissance familiale. Ce dernier héritier refuse de se fixer en Afrique parce que désormais c’est un déraciné. Ce voyage dans le passé devient un voyage dans son passé d’adolescent et de jeune homme, un voyage dans sa mémoire et dans sa conscience complètement changée. Le final de cette troisième partie, c’est La prima notte di quiete.

J.G. : Comment avez-vous décidé de n’utiliser que cette dernière partie du récit ?

V.Z. : A cause de la totale impossibilité de réaliser les deux autres parties. Dans La prima notte di quiete, il y a une seule allusion au passé africain du personnage lorsque celui-ci dit : « Enseignant à Mogadiscio ». Cette allusion rappelle qu’il était en train de se déplacer sur les lieux de la vie de sa famille. Toutefois, je dirais que La prima notte di quiete naquit vraiment de l’insistance qu’il y avait en moi à mettre en scène un personnage de ce genre. Ce personnage était évidemment le fruit de nombreuses expériences, de nombreuses rencontres, de certaines identités peut-être entre le personnage et moi, cette base de nihilisme, ce christianisme refusé mais présent... Ce personnage naquit de façon très curieuse, il naquit à un moment d’extrême méfiance : je ne trouvais rien de personnel à raconter. Un jour, je me mis à mon bureau et en vingt jours j’écrivis un récit de cent pages qui est l’histoire de cet homme à la fin de sa vie – ce récit existe encore et je crois qu’il n’est pas mauvais. Ce récit objectif naquit aussi de ces saisons hivernales, si brutales, si violentes, si canailles, si anti-féminines, si oppressives, si excessives, ces saisons que j’avais vues. Cette côte adriatique que j’avais vue l’hiver quand il n’y a pas l’explosion du tourisme estival et que se resserrent les haines, les férocités, les violences. Je l’avais vue là, cette violence de l’homme sur la femme. La prima notte di quiete est aussi un film très lié à un certain milieu géographique. Il y a aussi dans le film un aspect «histoire populaire» : l’histoire d’un homme qui a un rapport désormais mourant avec les autres et qui rencontre la jeunesse. Cette jeunesse en réalité cache la mort : c’est une histoire populaire vieille comme le monde.

J.G. : Avez-vous pensé à Pavese en préparant ce film ?

V.Z. : Je comprends très bien qu’il y ait cette crise existentielle chez Pavese, crise qui porta l’écrivain pratiquement à la même fin que mon personnage. Cela dit, je crois que la crise de Pavese, sur laquelle on a fait beaucoup de littérature, a été vraiment et seulement la crise de l’impuissance d’un homme face à la création artistique. Le rapport humain qui le conduisit à la mort est une aventure banale à tous points de vue, c’est le prétexte. Pavese était un homme déchiré par la contradiction d’être un intellectuel, un lettré de grand niveau et de grande portée, et de ne pas être un créateur. Pavese n’était pas un artiste. Ce qui fascine beaucoup chez lui, c’est sa casuistique peut-être existentielle ou existentialiste. Moi, je vois cela comme un problème beaucoup plus simple : il n’y a pas une seule œuvre de Pavese qui résiste comme œuvre d’art ou comme œuvre poétique. Il existe des livres qui résistent, des journaux intimes, de confessions, des analyses, des traductions, mais le vrai souffle de la création ne l’animait pas. C’est une invention française, le souffle de la création poétique de Pavese. A un certain moment, il y a la mort, et la mort est un shaker qui contient tous les cocktails.

J.G. : En citant Pavese, je pensais à un poème comme Verrà la morte et avrà i tuoi occhi.

V.Z. : Mais ce sont de mauvais poèmes. Si on pense que la mort est vraiment venue et qu’elle avait vraiment ses yeux, cela rend la chose déchirante, non belle la poésie. C’est-à-dire que l’on a fait une identification entre la vie et la mort de Pavese, entre l’importance de son œuvre et la poésie : les deux choses sont complètement différentes.

J.G. : Par bien des aspects, le film me semble très lié à votre expérience personnelle.

V.Z. : Certes, le film contient beaucoup de choses personnelles ; par exemple, il contient en définitive cette étrange instance de besoin de christianisme. Et puis, il y a en moi un fond de nihilisme dont j’ai chargé à pleines mains les personnages, avec un désir de destruction et d’autodestruction. Disons que ce sont les côtés un peu plus secrets de ma personnalité : ayant à la portée de la main un personnage qui se définissait comme un porteur possible de ces virtualités, je l’ai certainement chargé de mes incertitudes, de mes effrois, de mes tragédies. En cela, tout en n’étant pas autobiographique dans les faits, le film est également autobiographique, peut-être aussi dans une certaine peur de la vie contemporaine, une certaine manière d’attendre sa propre fin avec presque un sens de libération.

J.G. : Quel a été l’écho du film en Italie ?

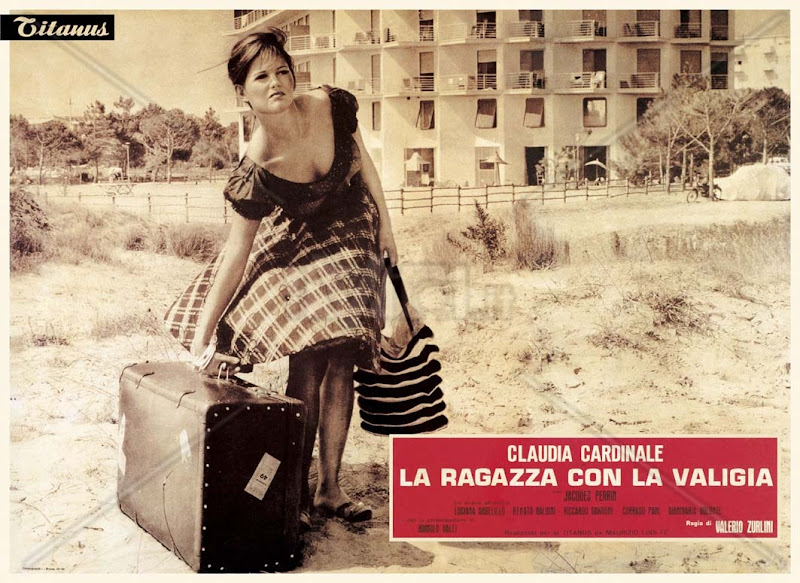

V.Z. : Comme tous mes films, La prima notte di quiete a été aimé par certaines personnes et complètement refusé par d’autres. Cela s’explique peut-être par le fait que mes films ne sont pas directement liés à des dialectes ou à d’autres choses particulièrement italiennes. Pourtant, quand j’écris un film, je suis très attentif à ce que sont vraiment mes racines. Cela peut aider à comprendre pourquoi je jouis auprès d’une partie du public italien d’un immense prestige. Je suis assez indifférent aux autres, je suis totalement indifférent aux étrangers, et cela pour une raison très simple : mon discours, quel qu’il soit, est toujours lié à l’Italie ; même si, cela peut sembler absurde, ce sont des films qui apparaissent comme les moins italiens. On peut penser qu’on pourrait les situer ailleurs, mais ce n’est pas possible. Je me souviens que lorsque le producteur français de La ragazza con la valigia pensa à Zizi Jeanmaire pour le rôle de la protagoniste, j’ai ri pendant deux semaines.

J.G. : D’où provient le titre du film ?

V.Z. : C’est un vers de Goethe qui, traduit, dit à peu près ceci : « La mort, la première nuit tranquille. »

Images : en haut, photographie de Franco Bellomo